建築工事の金額交渉の過程では、VE(ブイ・イー)という言葉がよく使用されます。

VEとは「バリューエンジニアリング」の略称で、建築物の機能や性能を予算と発注者の要求レベルに合わせて最適化し、工事費用を低減することを目的として行われる金額調整の手法です。

今回は、VEの基本的な考え方と、設計段階におけるVE活用例をご紹介します。

VEの基本概念

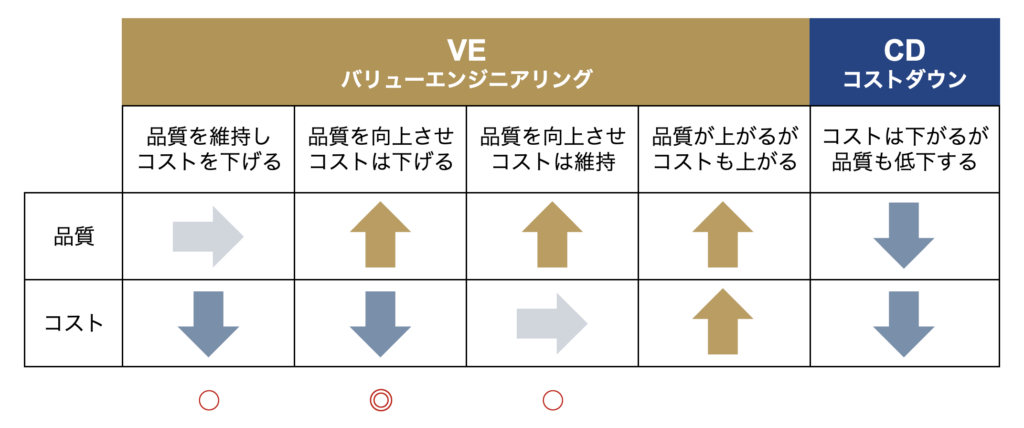

VEは「価値(Value)=機能(Function)/コスト(Cost)」という考え方に基づいています。つまり、コストを抑えるだけでなく、提供する機能を最大化し、全体の価値を高めることが目的です。

CDとの違い

コスト調整のもうひとつの手法として、CD(シー・ディー)もよく使用されます。

CDとは「Cost Down(コスト・ダウン)」の略称で、一部の工事項目を取りやめたり規模を縮小するなどしてコストを削減することを目的として行われる手法です。

設計段階でのVE活用例

設計段階におけるVEは、プロジェクト全体のコストや品質を左右する重要なステップです。以下に具体的な活用例をいくつか挙げます。

●建材の選定

高価な建材を、機能やデザイン性を損なわない代替素材に置き換えてコストを削減。

●設備の効率化

設備や機器の選定を見直し、必要な機能を満たす別の設備や機器に変更してコストを削減。

●設計手法の工夫

建物をシンプルな形状にするなど無駄を省き、建設コストを抑えつつ機能性を向上させる設計を提案。

●スペースの最適化

全体の配置を見直して無駄な空間を減らし、使いやすさを重視したプランへ変更すると同時に材料費を削減。

●代替工法の提案

設計図面に基づいて施工法を見直し、よりコストパフォーマンスの良い工法への切り替えを提案。

VEはプロジェクト成功への第一歩

建設コストや維持管理コストを決めるのは企画・計画・設計段階のため、プロジェクトの早い段階で VE による検討を行う方が効果が高くなります。

一方で、VEは短期的なコスト削減に偏りすぎると、結果的に品質の低下やメンテナンスコストの増加を招く可能性があります。そのため、知識や経験が豊富な専門家の支援が不可欠です。

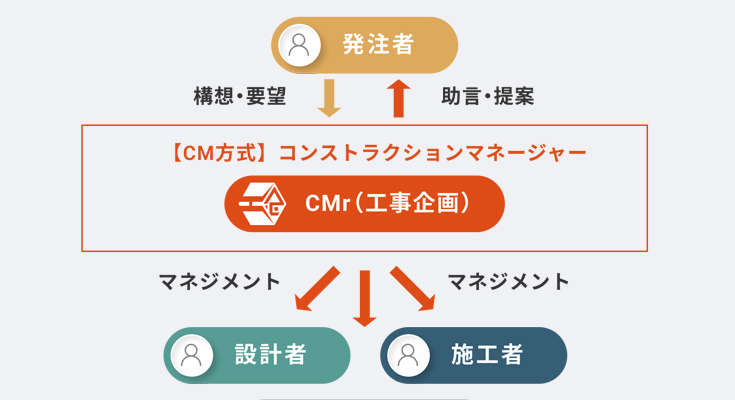

当社では、VEを含むさまざまな手法を活用して、プロジェクトの価値を最大化するお手伝いをしています。詳しくはお気軽にご相談ください。